2025年的具身智能赛道正经历前所未有的资本狂热。行业数据显示,今年前5个月,机器人领域融资总额已飙升至232亿元,一举超越2024年全年的209亿元。

“机构现在挤破脑袋也要上牌桌。”一位头部机构投资人向第一财经记者道出了当下的市场心态。

资本狂热:产业巨头罕见入场

华映资本董事刘天杰观察到,今年具身行业的标志性特征,是大型产业投资者开始大规模入局。美团、字节、阿里、腾讯等互联网公司参与投资已属常态,但比亚迪、宁德时代等制造业巨头也罕见出手,在刘天杰看来“比较夸张”。“早期阶段、技术未完全验证、商业化未闭环,这种状态下选择入局,说明这些大型制造企业有深层次的战略考量。”刘天杰对记者表示。

这种狂热直接体现在融资规模上。刘天杰桌上堆满了具身智能项目的BP(商业计划书)。他透露,云深处上一轮融资规模远超原定目标近十倍;宇树科技同样火爆,但因采用邀请制,“很多机构想投都进不去”。

机构争相“上牌桌”的背后,是产业资本与财务资本的集体押注。在刘天杰看来,产业资本更多是战略卡位,“宁德时代可能在看电池的下一个巨大应用场景,并提前进行技术布局”。“FOMO(Fear of Missing Out,害怕错过)是不可避免的,”他强调,“现在最重要的是先上牌桌,尽可能拿到好牌。”但他也清醒指出,行业早期投资成功率低,即使是明星公司宇树科技,未来也需长期观察。华映资本视其为未来万亿级产业大赛道。

华映的策略是进行赛道式布局,注重企业穿越周期的能力:控制具身领域总投资额在合理范围,同时精选标的——如在特定场景已找到批量商业化路径,或聚焦“机器人大脑”等下一代技术趋势的公司。

热潮驱动:AI引领+需求拉动

具身智能为何如此火热?华映资本创始管理合伙人季薇认为,私募股权行业经历多年低谷后迎来政策暖风,投资信心修复,节奏加快,而AI的突破性进展是核心驱动力。

技术层面,AI尤其是大模型的升级对具身产业提振明确:

2012年:深度学习与卷积神经网络成熟,实现感知层突破(如CV四小龙);

2016年:强化学习带来控制层突破(如“蔚小理”、波士顿动力);

2020年至今:预训练大模型引发决策层突破,推动大模型与具身智能热度飙升。

技术突破层层递进,推动具身智能发展。需求端,美国制造业回流遇劳动力短缺,中国面临老龄化挑战,均需具身技术补位。IT桔子数据佐证:2025年上半年投融资中,87% 投向大模型与具身智能结合的企业,成为一级市场爆发的关键。

估值争议:泡沫还是低估?

尽管资本蜂拥,创业者却普遍感到估值“委屈”。

自变量机器人创始人王潜对比中美市场:美国具身公司Figure AI估值约390亿美元,Physical Intelligence约24亿美元,而中国头部公司仅几十亿人民币规模。他认为中美技术实力相当,中国还有供应链优势,估值差距过大。

王潜深有体会:在深圳定制零件只需数天,成本远低于欧美;但在硅谷,硬件创业者稀少且成功率低。较低的估值阻碍行业发展,“最直接影响是行业不太敢在基础模型研发上大规模投入。”虽然不少同行宣布布局“具身大脑”、“底座大模型”,但王潜坦言实际投资力度不一,“这是一个相对糟糕的状态”。

星动纪元创始人陈建宇则认为行业远未到泡沫程度。“具身智能、人形机器人属于物理AI,市场规模理应比智能汽车与大语言模型更大。”他指出,当前行业投资规模与智能汽车头部企业相比“还是少很多”。创业者向机构表达此观点,后者回应需看市场实际资金规模——2024年中国私募股权基金募集金额仅2690.05亿元,同比下降30.34%。

作为投资人,刘天杰从赛道本质分析:“泡沫是短期投资者的概念。在万亿级市场早期,出现百亿级公司很正常,核心是判断其长期价值。”他以电动汽车发展史佐证:早期高估值新势力,穿越周期后成长为千亿甚至万亿企业。

终局落地前的机遇与挑战

陈建宇认为,具身估值未达智能汽车量级,源于行业周期更长且尚未找到核心规模化商业闭环。“一旦有头部企业实现规模化应用落地,行业很可能迎来第二波资本爆发。”

然而,早期具身行业面临严峻挑战:环境适应性与泛化能力不足、硬件系统可靠性待提升、数据获取困难、缺乏技术标准与通用平台、成本管控压力等。从业者因此选择多元化路径:

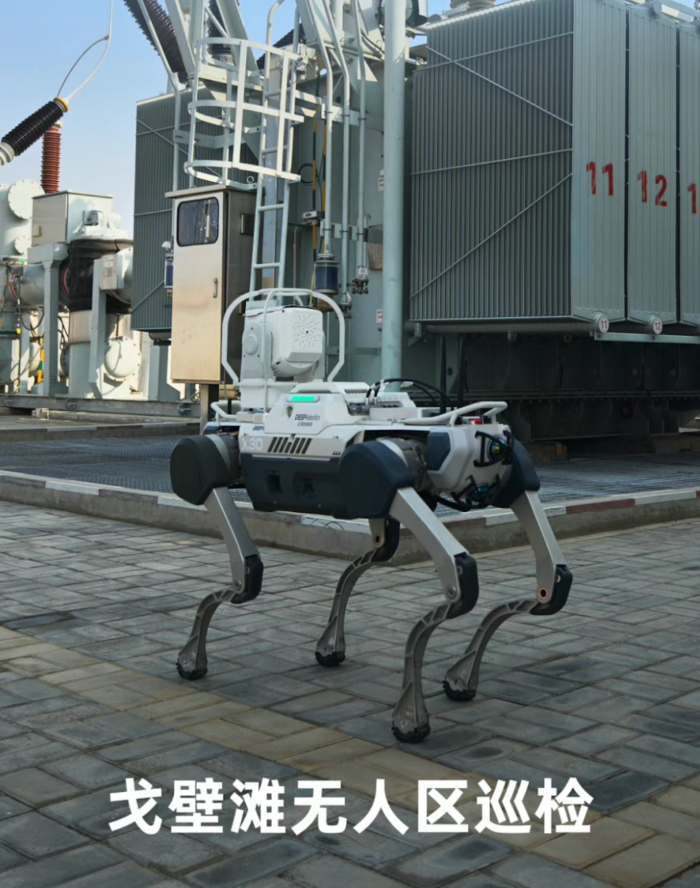

通用型机器人(轮式、四足等):凭借较低成本和广泛适用性,已在工厂、物流、医疗等结构化/半结构化环境实现初步商业化。

高端智能体(如人形机器人):面临更大商业化挑战。

陈建宇预测,具身行业终局将是多元化生态,类似智能车领域(含手机厂、芯片算法公司、自动驾驶公司、零部件厂商)。王潜则估计,机器人主机厂数量将介于手机(6-7家)和汽车(几十家)之间,最终收敛至全球一二十家,其中AI与硬件结合的巨头机会更大。

终局尚远,从业者正借行业热度加速融资与上市。6月以来,卧安机器人(深圳)、斯坦德机器人(无锡)、镁伽科技等具身企业相继启动上市流程。刘天杰分析:“一方面国家高度重视具身产业,另一方面部分企业已在特定场景实现批量化落地,财务模型可行。”他预计未来三年或有3-5家具身企业成功上市。