资本正给人形机器人赛道换挡提速,但这一次,焦点不在“会不会走、能不能搬”,而是“会不会看、能不能懂”。一家成立于2024年6月的上海公司,凭“人脸+情绪交互”这条差异化路径,在一年内连获三轮融资,最新一轮由雷军旗下的顺为资本领投,老股东招商局创投、深创投、智元机器人超额加注,奇绩创坛、五源资本追投,深蓝资本担任独家财务顾问。背后逻辑其实很简单:当大模型已把“会说话”变成标配,下一步的决定性变量,是让机器“看懂你”。而这,正是首形科技的赛点。

▍从融资切口看赛道新变量,雷军押的是“情绪维度”

首形科技在成立当年拿下天使轮,投资方包括德迅投资、奇绩创坛;今年6月完成Pre-A,由招商局创投、深创投领投,五源资本、浔商创投跟投;最新一轮再获顺为资本领投、老股东超额加注。节奏快、队列硬,释放的信息很明确:在全身机电、具身算法之外,资本开始为“情绪交互”埋下重注。

顺为资本在机器人版图的打法也呼之欲出。过去几年,它分别在硬件平台(如宇树)、具身智能模型(如千寻智能)上押下重仓,如今在交互层补位首形科技,形成“本体平台—具身智能—情绪交互”的三角闭环。用投资人的话说,这是在给未来的人形机器人补齐“人味儿”的那块短板。智元机器人此次超额加注,同样具象化了产业侧对“会共情的机器人”的需求信号。

这并非讲概念。首形科技明确表示,新资金将用于“情绪基座模型”的持续迭代与多场景落地。也就是说,钱会直接砸在把“理解情绪—生成表情—形成交互”的技术闭环做厚做深上。对一个还处于密集研发阶段的公司,这种投入路径格外克制且清晰。

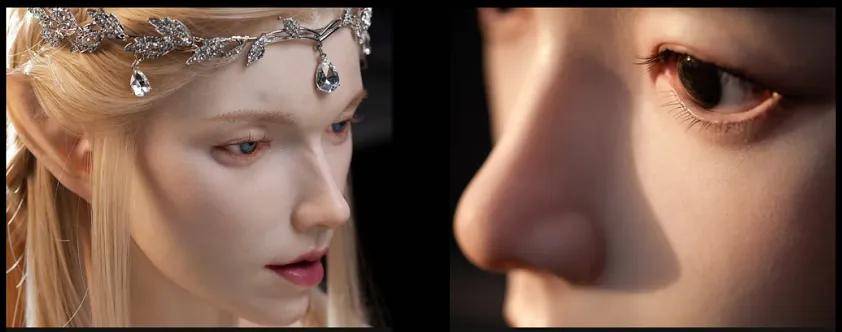

▍把“恐怖谷”变成风景线,人脸先行的技术范式

多数人形机器人公司在“全身”做文章,首形科技的切口却落在“人脸”。原因很现实:在人机交互里,面部是密度最高的信息端口,是把“语音、表情、肢体、语境”打通的桥。公司自研的情绪基座系统CharacterMind,目标是为机器人、数字人及具象AI角色注入真实的情绪感知与表达能力,既能读懂语言背后的情绪,也能把感受映射为声音、眼神、微表情和肢体配合,实现超越文本与语音的沟通。

技术路线的关键在于两件事。其一,把“表情库切换”从离散变为连续,用可优化的高维情绪向量空间来驱动表情过渡,弱化僵硬感,提升自然度;其二,建立“自监督”学习回路——让机器人“照镜子”,从自身动态中学习表情规律,再与来自互联网的人类表情数据相互印证,让动作生成不只是拟合,而是趋向“像生命体的流畅”。这正对准了“恐怖谷效应”的核心:拟真不只靠皮肤材料,更取决于表情与情境的一致性。

软硬件一体化是这条路能否走通的前提。首形科技并不把“脸”当作单纯外观件,而是全栈自研,从多模态情绪模型到高精度表情控制算法,再到材料与执行器。面部用到的高性能无刷微型电机由公司自研,目的就是实现“微表情”的可控与可调。材料侧,团队聚焦仿生皮肤硅胶的配方和耐久度,追求细节触感与长期稳定。最终呈现为:从算法的“懂你”,到硬件的“像你”,再到交互的“让你舒服”。

▍产品三线并行,先在“情绪密度高”的场景落地

产品上,公司已明确三条线:Elf系列超逼真类人机器人(30个自由度)、Lan系列轻量级仿生人脸(10个自由度)以及专为面部精细动作打造的无刷微型电机。定位也不遮不掩——优先攻入品牌营销、展陈表演、前台迎宾等强调互动氛围的场景,在情感价值密度高、可见度强的场域尽快跑出表现力与商业闭环。

这是一条“从表演到陪伴”的渐进路线。To B侧,联动文娱、艺术、游戏、影视与科研机构,先把“可看、可演、可互动”做成产品力;To C侧,桌面级陪伴机器人是明确方向,强调小体量、高亲密度、高频互动。公司也没有回避“是否做本体”的问题——短期专注头部,两年视野内把“脸”做到极致,然后再考虑向下延展。这种节奏和边界感,能有效控制研发风险,也降低了供应链不确定性。

在行业定义里,这不是逃避生产力问题,而是换了路径:当机器人在情绪端口建立稳定连接后,服务与陪伴场景的商业模型反而更容易稳定。特别是在“用眼神与表情建立信任”的场景中,复购与口碑传播比“只会干活”的工具型形态更具持续性。

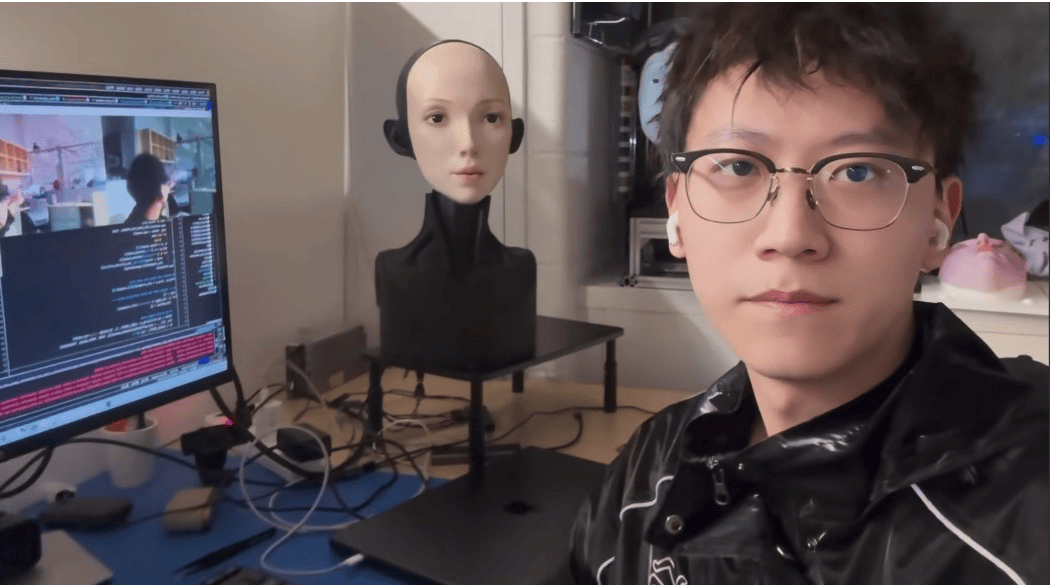

▍学术硬底子+内容直达用户,“养成系”把冷科技变热话题

创始人胡宇航,哥伦比亚大学机器人与机器学习博士,研究方向覆盖机器人自我建模、类人交互系统,论文发表于Science Robotics、Nature Machine Intelligence等顶刊,并在今年7月的世界人工智能大会上获得青年优秀论文提名;联合创始人兼材料总监朱德航毕业于宾大,面向仿生皮肤硅胶技术。团队构成跨学科:从机器学习、大模型多模态到机械、具身智能、NLP、CV、心理学与化学工程,既重算法,也补工程与材料。

更特别的是内容能力。“U航”在短视频平台拥有百万粉丝,把研发过程拆解成可感知的“养成系”叙事:从原型到“有神态”,从木讷到“会对视”,网友以“电子股东”的方式参与讨论和反馈。这并非锦上添花,而是缩短从技术到产品的感知半径,让外界看到“表情生成”“情绪响应”这些抽象概念如何落成一个“看得见、听得懂、愿意靠近”的机器人。对早期公司而言,这是产品需求发现与公众教育的双向通道。

更重要的是,公司对“价值”的定义并不把自己局限在“效率工具”。在公开采访中,胡宇航明确表达“情绪与快乐”的目标取向:让机器人在不制造压力的前提下建立陪伴与尊重的关系。站在技术层,这意味着不把参数堆叠当唯一目标;站在商业层,这意味着选择那些“情感连接强”的场景优先落地。路虽窄,但壁垒与辨识度也因此更高。

▍写在最后:人形机器人的“第三根支柱”

如果把人形机器人简化成三根支柱:本体与执行、具身智能与学习、情绪交互与表达,过去两年行业前两根被反复强调,第三根常被低估。首形科技选择在人脸与情绪上深挖,不是反主流,而是把最难“被量化”的一环做成可工程化的能力。从融资节奏、技术路线到产品路径,这家公司都在试图回答同一个问题:当机器人开始“像人”,如何让它“让人愿意靠近”。

在更长的时间尺度里,情绪交互不是锦上添花,而是走进日常的入口。“看懂你—像你—让你舒服”,这三个阶段一旦打通,机器就不只是能干活的工具,而是可以被信任的伙伴。也正因此,我们才会看到资本与产业链在这个方向上的同步靠拢:顺为领投、智元加注、深创投与招创持续跟进,技术与产品同时迭代,场景从表演延展到陪伴,最终再辐射到更复杂的人机协作。

从恐怖谷到舒适区,这条路并不容易,但已经有人走在前面了。且看下一次公开亮相时,这张“会读懂你”的面孔,能把多少人从“看热闹”拉进“懂门道”。

(更多人形机器人赛道深度文章,请关注微信公众号“人形机器人发布”)