繁重的工作由机器人代劳,有创造性的绘画由人类完成,这是许多人梦想中机器人时代该有的样子。

但如今绘画,雕塑,人们所能见到的许多艺术品,随着技术难题一个个被攻克,正在机器人手中快速呈现,而人类依然还在干着许多繁重的劳动。

机器人艺术家和其“制造”的艺术,到底有什么价值?我们真的需要机器人艺术吗?人类艺术和机器人的界限是什么?我们找到了一些新的案例和见解。

▍机器狗“艺术家”

如今,为你画好一幅画的可能不是人类,而是机器人,但大多数人无法分辨。

近日,三个分别名为 Basia、Vanya 和 Bunny 的 Spots机器人将在墨尔本 NGV展会上,开始为期四个月的驻场艺术创作。

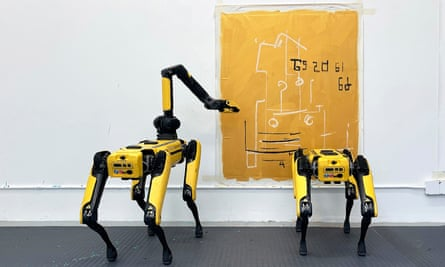

在维多利亚国家美术馆,人们可以看到,机器人“艺术家”全神贯注,机械臂拿着一支黑色油蜡笔,在充满活力的青色画布上批量化制造着“艺术品”。

Spot 机器人 Basia(左)正在创作《黄金自画像》

Spot是由波士顿动力公司设计,一只重30公斤的机器狗,这是SpaceX和波士顿动力公司进行的一种艺术方面的新尝试,该公司拿到了硅谷风险投资,目前由阿格涅斯卡·皮拉特 (Agnieszka Pilat)负责。

多年来,皮拉特一直在研究并训练绘画技术,同时将其变为机器语言。她自称是一位热爱机器人的技术乐观主义者,梦想是未来成为一名机器人老太太。

皮拉特一直与一名机器人工程师合作,他们的工作室主要通过人工智能、软件和机器学习的组合来塑造机器人的“个性”。

例如他们为 Basia塑造的人设是个爱炫耀的“艺术家”,根据她的程序,她会经常走到专门为自拍设计的窗户前摆姿势,供人们拍照发推。“艺术只是自拍的背景。”皮拉特说,换成机器人也一样。

从效率来看,Basia大约每三天就会画一幅画作,总共会画36幅,这些画主要通过16个符号组成,这是皮拉特根据机器人的身体能力设计的创作范式,一种由正方形、线条和圆形组成的原始图形语言。

“人们对机器人制作的作品有抵触情绪。”皮拉特直言,“但艺术尤其是肖像画,本就是捕捉社会的精英,正如画过去的贵族,画机器人未尝不可。”

波士顿动力公司称,并没有向皮拉特支付公关费用:她购买了 Basia,租用了 Vanya,并从 RMIT 借用了 Bunny,一些使用都合乎商业流程,但最后的绘画打上了作品打上了波士顿动力的公司名字。皮拉特解释这是为了让人们正视机器人创作的价值。

▍机器人“米开朗基罗”

在雕刻界,一家名为Litix(以前称为Robotor)的公司开始崭露头角。

Litix为艺术家、建筑师和设计师创作雕塑,并向世界各地的客户出售他们的机器人技术,包括三种尺寸的Litix机器人和配套数字化软件。该软件扫描艺术家的3D模型后,机器人就可以进行自动编程和雕刻。目前,他们还利用该技术进行文化保护和复原工作。

Litix的创始人是菲利普·提克里尼(Filippo Tincolini)和贾科莫·马萨里(Giacomo Massari),两人都是40多岁的雕塑家,他们将机器人带入了雕刻界,并开始快速领先于同行。

“以前可能需要几个月甚至几年才能完成的工作,现在可以在几天内完成,”他说,“机器可以全天候运行。它们不会生病、不会睡觉,也不会度假。”

“《普西莎与爱神》(Psyche Revived by Cupid's Kiss)卡诺瓦用了5年的时间,”马萨里说,“而制作一份复制品,机器人只用了270个小时。”

这不仅仅是雕刻效率上的提升,也使得艺术的定制化和内容丰富度快速飞跃,能根据人们下单的情况,制造出相应的艺术品。

(用机器人能够做出很奇特的定制作品)

机器人能够快速完成铣削,喷水冲洗、打磨等工序,还能非常细腻地完成大理石女性蓬松裙摆复杂花纹的制作,在部分机械臂无法触及,或者是容易出现差错的地方,工匠们会进行一些补充制造,使得雕塑更加尽善尽美。

“汽车缩短了你的旅程时间,机器人也是如此。算法所做的正是以前卡钳做的事情。我有时间欣赏美丽的日落,因为机器完成了所有艰苦的工作。”马萨里对这一领域未来的变革充满了信心。

▍AI造物的新奇特

据世界行画批发商麦克维达的调查,美国市场上流行的油画行画70%来自中国,其中80%产自大芬。

作为中国油画第一村,凭借着批量化配套和人工写作的流水线生产模式,创造了画作批量化仿制的神话。

当前,我国大芬村也正以前沿科技和美学创新驱动AI时代艺术产业价值聚变。

不久前,大芬美术馆发布的“元宇宙线上展厅”,共展出60件AIGC作品,所有作品都是创作者借助AI人工智能技术创作完成的。

目前,大芬油画村拥有超8000名艺术创作者、超400名原创画师,实现了较为完善的文化产业集聚,当地政府开始调整发展模式,重视培植原创。

其时,有大批画师自主创新,尝试将油画和国画或其他艺术相融合,也有一份开始用科技融入作品和制造过程。

AI创作融合也是他们目前转型升级的一个新出口,大芬村工作人员表示,当前人们装饰所需要的是‘新、奇、特’的装饰画,直播更是打开了新的缺口,流行的已经是新中式、轻奢风、日韩风。

“AI+机器人喷绘画成本更低,已经代替手工油画成为市场新流行。”他介绍道。

人工智能被用来创作艺术并不是什么新鲜事。

当前人们可以启动一个像人工智能艺术应用程序Wombo这样的网站,可以立即生成一张“有艺术感”的人工智能绘画图片。

如何将其真正映射到现实之中,无论是机器人喷绘还是手工其实区别并不大。

例如艾达(Ai-Da)是世界上第一个超现实主义艺术家人形机器人。她目前也是使用摄像头、人工智能算法和机械臂进行绘画。

艾达于 2019 年 2 月开始创作,在牛津大学举办了她的首场个展“Unsecured Futures”,从那以后,她一直在国际上旅行和展出作品,包括在联合国举办的虚拟展览。

2021 年,她在设计博物馆这一大型博物馆举办了她的首场展览。

2022 年,她在威尼斯双年展期间在贾尔迪尼的 Concilio Europeo Dell'Arte 举办了个展。

她的艺术创作,开始挑战了人类在后人文主义时代对艺术家和创造力的观念。机器人可以创造艺术,像画家一样作画开始不断冲击着人们的思维。

AI如今已经能够以和人类思维截然不同的方式创作,其通过分析和利用数据集很快给出符合风格的画作。

这些画作虽然无法脱离提示词和框定的范围,但是已经在自主性上走出了一大步。围绕AI+机器人概念,资本也呈现出涌入的趋势。

▍结语和未来

AI+机器人的作品真的有意义吗?

在采访中我们询问了许多人,其中有一个答案记忆犹新。

“当人类能够分辨真实的答案,才有寻求过程的资格。”他说。