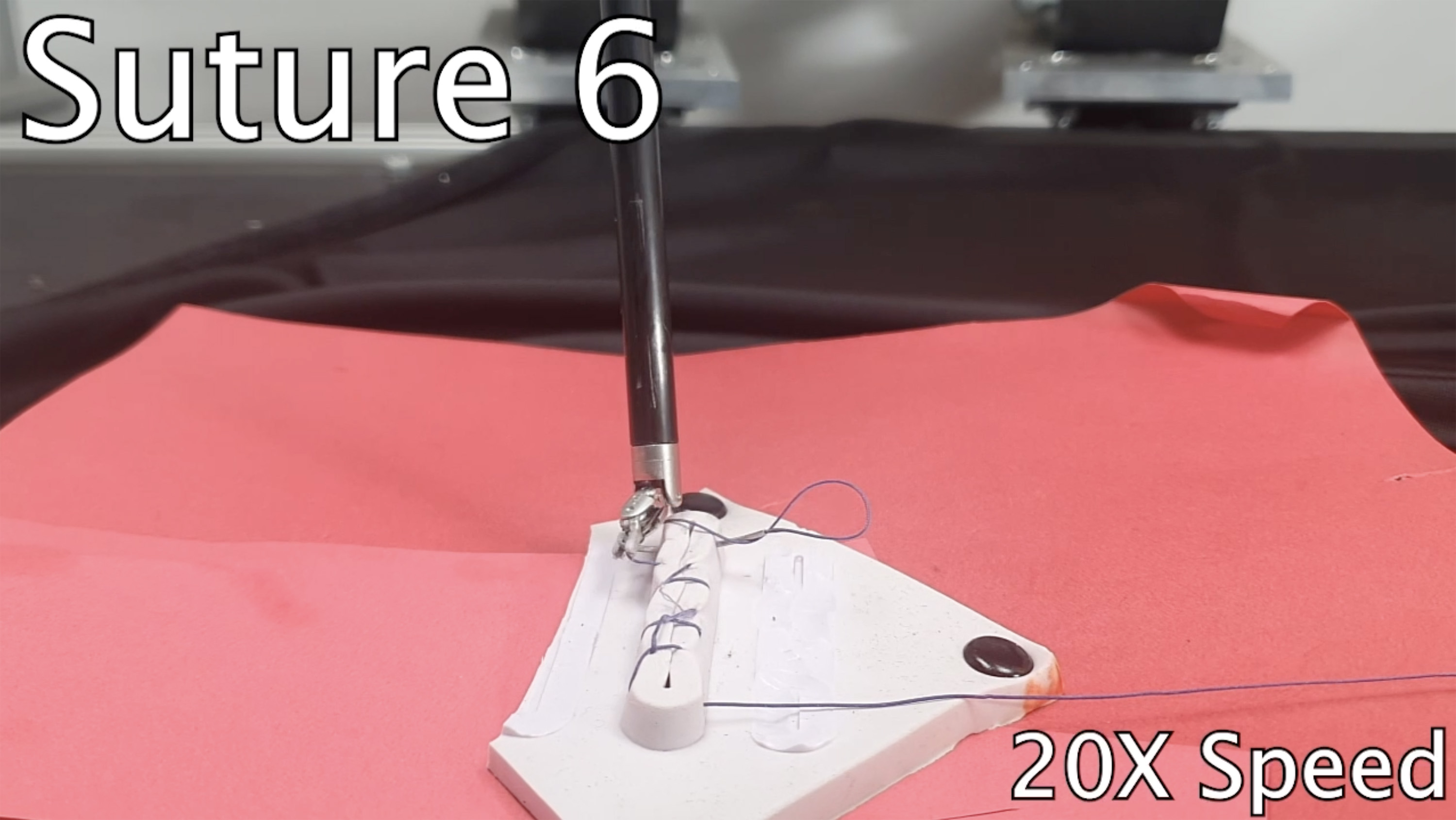

加州大学伯克利分校的研究人员发布了一段视频,展示了双臂机器人在仿皮伤口上连续缝合六针的过程,展现了机器人技术的崭新突破。视频中,机器人精准地将针穿过组织,从一个机械臂传递到另一个,同时维持着适当的线张力。

尽管现代医疗中机器人已广泛应用于各种手术,如疝气修复和冠状动脉搭桥术,但它们通常作为外科医生的辅助工具,而非替代品。这项研究标志着机器人在执行复杂精细任务(如缝合)方面的自主能力取得了显著进展。此研究所得的经验教训有望为机器人技术的其他领域带来启示。

加州大学伯克利分校的研究员、机器人实验室主任肯·戈德堡表示:“从机器人的角度看,这是一个极具挑战性的操作任务。”机器人面临的主要挑战包括识别和处理具有光泽或反光特性的物体(如针),以及模拟“可变形”物体(如皮肤和线)在被穿刺时的反应。此外,将针从一只手传递到另一只手,在机械臂间保持针头的稳定性也是一个技术难题。

为了克服这些挑战,机器人配备了一对摄像头来捕捉周围环境,并通过神经网络进行训练,以识别针的位置。随后,机器人使用运动控制器规划缝合过程中的所有六个动作。

尽管距离机器人在手术室独立进行伤口和器官缝合还有很长的路要走,但这项研究仍展示了自动化缝合过程在医学领域的巨大潜力。项目组成员、医生兼研究员Danyal Fer指出:“手术过程中有很多工作要做,而缝合通常是最后一项任务。这意味着医生在执行缝合时更容易感到疲劳,若未能正确闭合伤口,可能导致愈合时间延长及多种并发症。由于缝合任务相对重复,Goldberg和Fer认为它是自动化技术的理想应用场景。”

戈德堡进一步表示:“我们能否证明自动化缝合确实能带来更好的患者康复效果?这对于医生来说当然是个便利,但更重要的是,这是否能促进缝合质量的提升、加快伤口愈合速度并减少疤痕的形成?”这一研究不仅标志着机器人在复杂手术任务中的新进展,还引发了关于自动化技术如何改善医疗质量和患者体验的深入思考。

关于机器人缝合能力的问题尚未有定论,尽管其在某些测试中展现出了令人瞩目的成果,但也伴随着一些警示。在无需人类干预的情况下,该机器人成功完成了六次完整的缝合,但在整个试验过程中平均只能完成大约三针。值得注意的是,测试所用的伤口仅限于二维平面,与人体如肘部或指关节等圆形部位的伤口形态存在差异。此外,该机器人仅在名为“幻影”的医用模拟皮肤上进行了测试,而非真实的器官组织或动物皮肤。

约翰·霍普金斯大学的研究员阿克塞尔·克里格虽然未参与此项研究,但对机器人的表现给予了高度评价。他特别提到机器人在寻找、抓取并转移针头至另一手臂之间所展现出的卓越能力。

“这如同在茫茫大海中捞取一根针,”克里格如此形容,“是一项极具挑战性的任务,他们取得的成就给我留下了深刻的印象。”

尽管研究方法有所不同,但克里格的实验室在机器人缝合领域也颇有建树。他所领导的团队开发了一种名为智能组织自主机器人(STAR)的系统。根据2022年的一篇研究论文,STAR成功地在猪肠组织上进行了缝合。这一成就尤其值得关注,因为机器人在区分动物组织与血液样本颜色方面面临诸多困难。STAR系统通过采用红外传感器等独特技术,帮助机器人确定缝合位置,并配备了专门的缝合机制。相比之下,伯克利的机器人则依赖于较为通用的达芬奇系统,并模拟手工缝合过程。

两位研究人员都提出了未来机器人外科医生需要面对的一系列挑战。克里格希望机器人能更易于外科医生操作,目前其操作过程对于非编程人员来说较为晦涩难懂,并希望机器人能处理更细小的缝合线。

戈德堡则期待他的实验室机器人能够成功缝合更复杂形状的伤口,并在速度和准确性方面有所提升。该实验室计划从模拟皮肤测试转向动物皮肤测试,而鸡肉成为了首选的实验材料。“好消息是,你只需去杂货店买些鸡肉,”他说,“无需繁琐的审批流程。”这一转变标志着机器人在缝合技术领域的探索正逐步从理论走向实践。